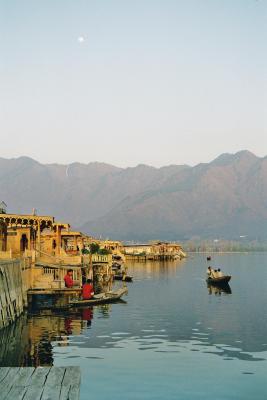

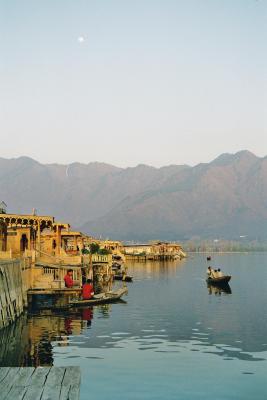

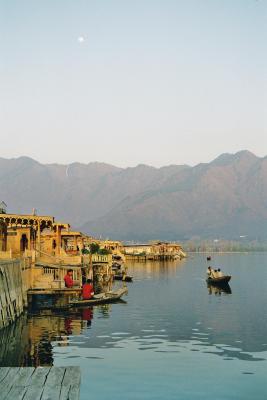

Srinagar (IN), Kaschmirtal

Bei Sonnenuntergang auf der hölzernen Bootsveranda zu sitzen, an einem köstlichen

Kashmiri Kawha zu nippen und den Blick über den Dal Lake schweifen zu lassen, ist ein geradezu mystisches Erlebnis. Von hier lässt sich beobachten, wie arabisch aussehende Männer in langen schmalen Booten gemächlich auf dem Wasser dahinrudern, in der Ferne schimmern die schneebedeckten Ausläufer des Vorderen Himalaja. Die Umstände, die mich damals nach Kaschmir geführt haben, waren schicksalhaft, die Reise in keiner Weise geplant, und dennoch bin ich dankbar, dass ich diesen besonderen Ort bereisen durfte. Das liegt jetzt vier Jahre zurück und etwas sagt mir, dass ich nie mehr ins grüne Kaschmirtal zurückkehren werde. Kaschmir ist zu einem Sehnsuchtsort geworden, genauso wie für Tausende Exil-Kaschmiris auch.

Der indische Teil Kaschmirs ist ein stark umkämpfter Flecken Erde. Soldaten des indischen Militärs, die mit dunklen Blicken die Strassen Srinagars patrouillieren, lassen keinen Zweifel daran. Der aufblitzende Gewehrlauf an den Schultern der Soldaten verursacht jedem Besucher eine Gänsehaut.

Ich befinde mich in einem Kriegsgebiet, geht einem bei einer harmlosen Stadtbesichtigung durch den Kopf. Wie es heisst, sind 700 000 Soldaten in Kaschmir stationiert. Die Region gehört zu den am stärksten militarisierten Gebiete der Welt. «Kaschmir gleicht momentan einem wunderschönen Gefängnis», schreiben Ella von der Haide und Alexander Vorbrugg im «Friedensforum».

Tatsächlich liegen menschliche Tragödie und landschaftliche Schönheit nirgendwo so nah zusammen wie in Kaschmir. Mit der Besonderheit eines Ortes geht oftmals eine geografische Einzigartigkeit einher. Das Kaschmirtal liegt an den Ausläufern des Vorderen Himalaja auf ungefähr 1700 Metern über Meer, eingebettet zwischen Pakistan, Indien und China und war jahrtausendelang Kreuzungspunkt von Karawanenstrassen. Händler haben hier auf ihrer beschwerlichen Reise Rast gemacht und sich von anderen Handelsreisenden Informationen über unpässliche Bergrouten beschafft oder sich gegenseitig ihre mitgeführten Schätze vorgeführt, kunstvoll verarbeitete Stoffe oder Silberschmuck. Seit Jahrtausenden hat Kaschmir eine Brücken- und Knotenfunktion zwischen Vorder- Zentral und Südasien; es wird in einem Atemzug mit dem Wort «Seidenstrasse» genannt. Seit Alters her war Kaschmir ein Schmelztiegel der Kulturen.

Fremdeinflüsse haben dazu beigetragen, Kaschmir zu dem zu machen, was es heute ist. Die Briten hatten während ihrer indischen Herrscherzeit eine besondere Vorliebe für das Tal. Weil es ihnen aber aus gesetzlichen Gründen verboten war, Land zu erwerben, holten sie alte Lastkähne und vertäuten sie am Ufer des Dal Lake. Die Hausboote sind heute das eigentliche Wahrzeichen von Srinagar. In vieler Hinsicht scheint Kaschmir von der Welt vergessen zu sein und mindestens hundert Jahre zurückzuliegen. Die Lebensweise im Tal ist einfach und ehrlich, der arabische Einfluss vermischt sich auf ganz besondere Art mit dem asiatischen. Zehn Tage auf einem solchen Hausboot zu verbringen, fühlt sich an, als hätte man eine Zeitreise gebucht. Die Soldaten mit ihren grimmigen Blicken sind auf dem See weit weg, die Sicht von der Bootsterrasse auf den glitzernden See ist atemberaubend und die Szenerie mit den schaukelnden

Shikaras und den schachtelartigen ineinanander verkeilten Häuserfassaden gleicht einem Holzschnitt aus dem Alten China.

Doch die Boote sind in einem schlechten Zustand. Auf dem Dach fehlen teilweise Dielenbretter, vieles sieht verwahrlost aus. Nachmittags treffen sich die wenigen ausländischen Touristen auf dem Sonnendeck und man liest ein Buch, bringt sich gegenseitig einzelne Wörter in der jeweiligen Sprache bei, spielt Gitarre oder erzählt sich Geschichten. Kurz gesagt: Auf dem Hausboot gibt es absolut nichts zu tun; die Händler, die mit ihren schwimmenden Langbooten am Hausbootsteg anlegen und Import-Schokolade, Zigaretten und Bier verkaufen, bedeuten die einzige Abwechslung. Doch langsam überträgt sich der gemächliche Lebensrythmus auf einem selbst und mündet in eine beharrliche Gelassenheit. Hier, auf dem Dal Lake, verliert alles, was man jemals für wichtig gehalten hat, an Bedeutung. Ob das heisse Wasser für eine Dusche ausreichen oder die heizbare Decke funktionieren wird, wenn man des Nachts ins Bett steigt, sind an einem solchen Ort die wirklich bedeutsamen Fragen.

Was für ein friedvolles Leben herrscht auf dem See, und wie sehr steht es im Kontrast zu den wütenden kriegerischen Handlungen, die sich in der Stadt Srinagar und den umliegenden Dörfern immer wieder ereignen. Unterschwellig sind die Spannungen dauerpräsent, doch die herzensguten Hausboot-Besitzer versuchen ein möglichst normales Alltagsleben zu führen. Frei bewegen können sich die Kaschmiris nur unter Vorbehalten, und das gilt erst recht für Touristen: Für die Erkundung des schwimmenden Gemüsemarktes oder der Shalimar-Gärten muss man sich von den Gastgebern begleiten lassen. Streifzüge auf eigene Faust sind nicht zu empfehlen. Die Ereignisse der letzten Monate, in denen es nach der Tötung von zwei jugendlichen Zivilisten zu Massenprotesten kam, deuten an, dass der Freiheitskampf nicht verebbt ist, sondern sich nur auf die nächste Generation übertragen hat. Die Konflikte und die Gewaltbereitschaft hat sich wieder verstärkt, «Go India Go», skandieren blutjunge Kaschmiris, die auf indischer Seite häufig in Verdacht stehen, mit pakistanischen Untergrundkämpfern verbündet zu sein. Eine Szenerie des Friedens aber fehlende Freiheit für die Zivilbevölkerung – ein haarsträubender Kontrast.

Wenn man dann abends nach einer kleinen nächtlichen Hausboot-Feier in sein eigenes Boot tappt und kurz vor dem Einnicken die Rufe des Muezzins über den stillen See schallen hört, fühlt man sich fremd und doch so geborgen. Geborgen im Bauch eines hölzernen Schiffes, einst vertäut von einem stammen Mitglied der britischen Armee, unter muslimischen Familien, die seit dem ersten Ausbruch des Konflikts vor zwanzig Jahren schon so viele Tote zu beklagen hatten, und dennoch ihren Lebensmut nicht verloren haben. Menschen, die nicht viel mehr besitzen als die aufrichtige Liebe füreinander. Nie werde ich das Geräusch des Regens vergessen, der stundenlang aufs Hausbootdach geprasselt ist und die musikalische Untermalung war für die kaschmirischen Volkslieder, gesungen von Menschen, die einen aufnehmen in ihren Reihen als wäre man der eigene Sohn, die eigene Tochter.

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen kennen keine Lieder. Kaschmir hat mir bewusst gemacht, wie arm an Gastfreundschaft meine eigene Kultur ist. Doch das grösste aller Paradoxe war die überwältigende menschliche Wärme, die sich diese Menschen an diesem kalten Bürgerkriegs-schauplatz bewahren konnten. Oder die sich vielleicht gerade deswegen so intensiv ausbilden konnte.

Eduschka - 30. Jul, 13:37

«It's just a silly love song», scheppert es aus den Radioboxen auf dem Eisschrank. «Nur ein dummer kleiner Liebessong, was für eine zynische Aussage», denke ich, während ich mit der Glacézange energisch die letzten Reste Zitroneneis aus dem Behälter kratze, eine ziemlich schweisstreibende Arbeit. Wann ist die Liebe etwas für Zyniker geworden? Und: Gibt es da draussen eigentlich noch irgendjemand, der an die alles verzehrende, unvernünftige, grenzenlose Liebe glaubt? Da fällt mir Mrs Doubtfire ein, was mich gleich viel versöhnlicher stimmt. Mrs Doubtfire heisst natürlich nicht wirklich Mrs Doubtfire, das ist nur mein Spitzname für sie, und mit ihrer üppigen Statur, dem vollen Busen, dem weissen Haarbausch und den schmalen, rot geschminkten Lippen sieht sie der schrulligen Nanny aus der gleichnamigen Komödie verblüffend ähnlich. Mrs Doubtfire ist Engländerin, eine typische noch dazu. Ich könnte schwören, dass sie tagtäglich um fünf Uhr nachmittags an ihrer geblümten Teeservicetasse nippt und dabei wohlig seufzt: «Es geht einfach nichts über eine gute Tasse heissen Schwarztee!»

Mrs Doubtfire ist um die sechzig und kommt ungefähr einmal im Monat nach Zürich. Abgeholt wird sie immer von einem stattlichen, gut gekleideten Herrn in ihrem Alter. Ihr Bruder? Ihr Mann? Ihr Geliebter? Jedes Mal, wenn ich die beiden dabei beobachte, wie sie an meinem Stand vorbeischlendern, fällt mir der Schalk auf, der ihre Umgangsformen prägt. Wie stark gründen ihre Dialoge auf diesem unverwechselbaren Witz und der Schlagfertigkeit, die dem englischen Humor so eigen sind. Die grösste erogene Zone – das muss man diesen zwei liebenswerten Menschen nicht mehr beibringen – ist immer noch der Kopf.

Wie die beiden zueinander stehen, war lange ein Rätsel für mich. Ein Geheimnis, das sich letzte Woche gelüftet hat, als Mrs Doubtfire ganz überraschend an meinem Stand auftaucht und sich in einen Korbstuhl fallen lässt. Entschuldigend meint sie, ihr Abholer würde sich ausnahmsweise verspäten und langes Stehen wäre ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. Und während ich ihr meine Basilikum-Eiscreme mit Basilikum aus dem eigenen Garten zum Versuchen gebe, verrät sie mir andeutungsweise den Grund für ihre häufigen Besuche: «Ich bin sehr dankbar, dass ich James kennen gelernt habe.» Sie würden sich sehen, sooft es eben ginge, ausserdem würden sie häufig miteinander telefonieren. Sofort tauchen Bilder von langen, leidenschaftlichen Telefongesprächen zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten vor meinem inneren Auge auf. Dieses Mal sei sie für vier Tage gekommen, James habe ein Auto gemietet und wenn das Wetter mitspiele, würden sie Ausflüge in die nähere Umgebung unternehmen. Aber verheiratet, nein verheiratet wären sie nicht. «Eine romantische Liebesreise», denke ich und male mir eine Frühstückspension zwischen Lavendelfeldern aus, wo zwei Liebende nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht bei Sonnenaufgang eine Tasse Kaffee trinken. Mrs Doubtfires Stimme reisst mich aus meinen Tagträumen: «Er hat sein Leben hier, ich habe mein Leben in England, ändern möchten wir das nicht».

Ich sinniere noch über ihre Worte nach, als meine Gedanken unterbrochen werden. Ein älterer, vornehmer Herr im guten Anzug nähert sich meinem Stand. Mrs Doubtfires Wangen werden rosig: «Da ist er ja, mein grossgewachsener, gutaussehender Mann!» Und dann lachen wir, es ist ein Verschwörerlachen, ein wissendes Lachen, ein Lachen von Frau zu Frau. «Mam, darf ich sie entführen», sagt James und hält Mrs Doubtfire den Arm hin. Sie hakt sich bei ihm unter und gemeinsam spazieren sie davon, während sie sich unterhalten, mit dieser typischen wohlerzogenen, zurückhaltenden Höflichkeit. «Diese Generation von Engländern ist wirklich noch so», denke ich, während ich ihnen nachschaue. Sofort bin ich bereit, der Liebe nochmals eine Chance zu geben. I am trapped. Ich bin ein hoffnungsloser Fall.

Allein bin ich mit dieser Liebessehnsucht allerdings bei weitem nicht. Genau genommen gründen ganze Industrien darauf. Seit einigen Jahren gesellen sich zur Hollywood-DVD-Sammlung im Büchergestell auch hier im Westen zusehends mehr Bollywood-Filme. Die Inder produzieren über 700 Filme pro Jahr und haben damit eine der grössten Filmindustrien der Welt, grösser noch als die Traumfabrik Hollywoods. Der indische Schriftsteller Kiran Nagarkar dazu: «Bollywood beeinflusst in Indien jeden Lebensaspekt auf ganz ungeahnte Art und Weise.» In Indien hat man für Angelina und Brad nur ein müdes Lächeln übrig. Die Inder haben ihre eigenen Stars, und ja, die Schönheit dieser Menschen, insbesondere die der Frauen, ist von ganz anderer Qualität, hat etwas Tiefes und Geheimnisvolles und nichts Dümmliches wie im Westen. Bollywood, das ist die Art von Kino, bei der man in der Pause ekstatisch seufzt: «Ja, gebt mir mehr!» Es ist ein Schmachten, ein sich-fallen-lassen, es ist pure Hingabe. Ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Pure, unverblümte Leidenschaft.

Würde in unser aller Leben nicht eigentlich viel mehr Leidenschaft gehören? Warum spannen wir den Schirm auf wenn es regnet, anstatt im Sommerregen zu tanzen, warum nehmen wir die Zahnbürste mit, wenn wir auswärts übernachten, warum haben wir noch immer den gleichen Job, obwohl er uns seit Jahren langweilt? Das Leben ist so kostbar. Machen wir etwas draus! Verbringen wir mehr Zeit mit Leben und weniger auf «facebook», küssen wir endlich den Mann, den wir schon lange begehren, tanzen wir in der Küche, wo uns die Nachbarn sehen können, machen wir jobmässig endlich das, was wir wirklich wirklich wollen, springen wir dem Teufel vom Karren, ja sind wir endlich wieder einmal leidenschaftlich! Das Leben hat keine Öffnungszeiten und der Schleudersitz ist unser bevorzugter Platz. Ergreifen wir die Chance, wachen wir endlich auf, wagen wir, verzeihen wir, singen wir laut im Frühlingsregen und schreien ja! Ja! Ja! in die Frühlingsnacht hinaus.

Das Bollywood-Kino malt die ganz grossen Gefühle an die Wand, es ist überschwänglich und im wahrsten Sinne des Wortes unersättlich. Übertrieben, sagen wir im Westen. Kitschig. Bollywood-Fans werden verächtlich als hoffnungslose Romantiker abgetan. Doch warum, frage ich mich, wird Romantik so geringschätzig betrachtet? Vielleicht weil sie etwas Naives an sich hat. Und niemand möchte in der Welt, in der wir heute leben, als naiv angesehen werden. Natürlich erfüllen solche Filme auch einen Zweck. Wir erwarten von ihnen, dass sie uns in eine andere Welt versetzen, einer Realitätsflucht gleich. Aber könnten sie uns nicht auch als Inspiration dienen? Könnten sie für uns nicht Anstoss sein, mehr auszubrechen, ein Leben zu führen mit blütenweissen Bettlaken wie im Film? Ich glaube, wir alle könnten leidenschaftlicher sein, wenn wir es denn nur wollten. Visionen müssen sich nicht eins zu eins manifestieren, wie wir sie uns erträumt haben. Sie weisen uns nur den Weg. Romantische Filme geben uns die Richtung vor, sie sind wie Sterne, an denen wir uns orientieren können. Doch Sattheit ist leider schwer in Bewegung zu bringen. Viel zu oft verpassen wir die Gelegenheit um verrückt, unvernünftig und ein bisschen wild zu sein.

Ich muss noch eine Weile über die «Besuchsehe» nachdenken, von der Mrs Doubtfire gesprochen hat. Ein Modell, das grössten Reiz auf mich ausübt. Schliesslich ist die Vorfreude in der ersten Zeit des Verliebtseins elementar, dieses fiebrige Element, das uns so lebendig macht. Und in einer Besuchsehe geht es nie verloren, die Leidenschaft erkaltet nie, die weissen Bettlaken haben nie ausgedient, müssen niemals der Bico-Matratze und dem atmungsaktiven Gänsefedernduvet weichen.«Mrs Doubtfire hat sich einen lover genommen!», denke ich, und ein schelmisches Grinsen überzieht mein Gesicht. Wie anrüchig und frivol, wie leidenschaftlich! Sollten wir uns von der Liebe nicht vor allem dann fürchten, wenn sie ihren gewohnten Gang nimmt, wenn das Gegenüber plötzlich allzu selbstverständlich wird, wenn das eigene Liebesleben plötzlich allzu «prosaisch» wird, also «frei von romantischen Gefühlswerten?» Die «neue Sachlichkeit» ist eine Stilrichtung, die in der Kunstwelt ihre Berechtigung hat. Für unser Leben ist sie denkbar ungeeignet. «Mehr blütenweisse Bettlaken!», ist die Parole, die es auszugeben gilt. Wir alle sind die Regisseure des Films, der unser Leben bedeutet. Deshalb können auch nur wir ganz allein dem Drehbuch mehr «masala» beimischen.

Eduschka - 23. Jul, 15:09

Freundschaften zu pflegen ist nicht immer ganz einfach. Schweizerinnen und Schweizer seien gut darin, heisst es zwar. Und dennoch geht auch in Zeiten von «Facebook» nichts über den persönlichen Kontakt, das Gespräch. Entweder von Angesicht zu Angesicht oder per Telefon. Meine Freundin Lockenkopf hatte in dieser Hinsicht früher eine sehr nachahmenswerte Angewohnheit: War sie in leicht aufgekratzter Stimmung und lag gerade ein freier Abend vor ihr, nahm sie ihr Adressbuch zur Hand und rief von A bis Z all jene Leute an, von denen sie seit geraumer Zeit nichts mehr vernommen hatte. Alte Schulfreunde wurden nach ihrem Wohlbefinden gefragt, rauschende Feste in der gemeinsamen Erinnerung aufgefrischt, Hochzeitsmeldungen und Babyniederkünfte ausgetauscht, alte Lehrer durchgehechelt. Szenen einer Vergangenheit. Im übertragenen Sinne hat Lockenkopf all ihre Weggefährten zu Tisch gebeten, wobei die Gästeschar nach jedem getätigten Anruf wieder um eine Person reicher wurde. Den Klatsch, den sie erfuhr, konnte sie gleich für die nächsten «Gäste» an ihrem Dialogtisch zweit- und drittverwerten. Bald entstand eine bunte, laute Party, eine Art privat inszenierte Klassenzusammenkunft mit all jenen Menschen, mit denen Lockenkopf ein Stück Vergangenheit geteilt hatte. Und das bequem vom Sofa aus! Nicht mal eine Tasse Kaffee brauchte sie ihren Gästen anzubieten.

Zudem hat es den Vorteil, dass man das Gespräch ohne grosse Mühe («oh es klingelt an der Tür!») wieder beenden kann, wenn man sich doch nicht mehr so viel zu sagen hat, wie man eigentlich dachte. Bei einer richtigen Klassenzusammenkunft hingegen kommt es selten gut an, wenn man sich bereits vor dem Hauptgang wieder vom Acker macht. Ohne Alkohol, der die Zunge lockert, dessen Genuss sich aber spätestens am nächsten Tag rächt und ohne ein üppiges Essen, das schwer im Magen liegt, kann man so ganz lustvoll in der Vergangenheit schwelgen. Höchstens auf der Telefonrechnung schlägt es zu Buche. Aber zumindest so viel sollten einem alte Freunde Wert sein.

Eduschka - 15. Jul, 15:52

Ich mag es, Menschen Willkommen zu heissen. In meiner Tätigkeit als Passagierbetreuerin am Flughafen sehe ich es als Teil meiner Aufgabe. Für meine Passagiere bin ich die Brücke in die neue Welt, die sie gleich betreten werden. Ich schaue in die neugierigen, offenen Gesichter mit den wachsamen Augen und bin mir meiner Verantwortung bewusst. Die Verantwortung für einen gelungenen Start. Meistens unterhält man sich über Leichtes. Den vergangen Flug. Das Wetter. Ferienpläne. Die Passagiere lassen sich gerne durchs Gespräch führen. Doch manchmal kommt es vor, dass jemand ganz unverhofft die gefürchtete Frage stellt, die eigentliche Killerfrage: «Do you love Switzerland?» Für einen Moment stockt mir der Atem. Wie kann man auf so eine Frage nur ansatzweise eine angemessene Antwort geben? Ich bin schon bei Menschen überfordert, wie kann ich da einem Land in meinem Urteil gerecht werden, noch dazu meinem eigenen? All meine Vorväter waren bereits Eidgenossen, ich habe nichts anderes, worauf ich mich berufen kann, keine fremdartigen Wurzeln haben meine Gene mitgeprägt. Mein Stammbaum ist ein knorriger Apfelbaum ohne jeglichen Hauch von Exotik.

Ich weiss nicht, ob ich die Schweiz liebe. Aber ich liebe die Fahrt mit der Rhätischen Bahn von Landquart nach Davos. Ich liebe das rhythmische Rattern, wenn der Zug nach jedem Drehtunnel an Höhe gewinnt, ich liebe es, wie sich der rote Pfeil durch die dicht bewaldete Landschaft schlängelt, insbesondere im Winter, wenn die Tannenzweige unter dem Gewicht der Schneemengen ächzen. Ich liebe die winzigen Bahnhofhäuschen, die von Zeit zu Zeit zu beiden Seiten auftauchen, mit Zinnen aus Holz und so schönen Namen wie «Cavadürli» oder «Laret». Im Gehörgang das «plopp» des Druckausgleichs. Die 1500 Meter über Meer sind bald erreicht. Nach unzähligen Kurven kommt irgendwann die letzte Kurve, bevor sich die Landschaft in die Ebene öffnet und der grünlich schimmernde Davosersee vor dem Zugfenster erscheint. Die Veränderung der Landschaft ist das Zeichen, dass sich die Fahrt bald ihrem Ende zuneigt, die Bahn ihr Ziel erreicht hat: Davos, die höchst gelegenste Stadt Europas mit ihren drei Seitentälern und der Luft, so frisch und rein, dass sie für Lungenkranke einst letzte Chance auf Heilung war.

Der Satz «Ich liebe die Schweiz» kommt niemandem leicht über die Lippen. Er will nicht so ganz zu einem der unpatriotischsten Völker dieser Erde passen. Selbst Personen, die Militärdienst geleistet haben, können den Text der Schweizer Nationalhymne nur in Ausnahmefällen auswendig. Dabei sagt der Hymnentext bereits so viel aus über die Schweiz. «Unsere» Nationalhymne hat nichts Triumphales, kein Säbelrasseln wie vielerorts sonst, keine Kriegsverherrlichung wie man sie anderswo findet. Der «Schweizer Psalm» ist ein Gebet und gleichzeitig eine Anrufung an die Schönheiten der Natur. Von «Morgendämmerung» ist da die Rede und von «Abendglühn», von «Strahlenmeer» und «Nebelflor». Ja, naturverbunden sind wir alle auf die eine oder andere Art. Bodenständig. Wandern oder Ski laufen ist in Schweizer Familien als Freizeitprogramm gesetzt. So wie mein Grossvater, der im Jahr 1927 an einem Brief an seine Schwester schrieb:

«Jetzt marschierten wir dem Höhenweg nach. Das war sehr fein zu laufen. Es ging immer gerade. Im Augenblick waren wir ob dem Mäder. Dort liessen wir ein paar Jauchzer los. Bald war eine Stunde verflossen. Das Znüni war auch bald geschmaust.»

27.08.1927 Jakob Prader an einem Brief an seine Schwester Maria Prader

Der Schweizer jauchzt vor Glück über die Herrlichkeiten der Natur, die ihn umgeben – und dann schmaust er noch seinen «Znüni»... was für ein liebreizendes, unbedarftes Völklein! Des Schweizers Blick auf die Welt ist von Liebenswürdigkeit geprägt. Er schätzt die kleinen Dinge. Noch heute versieht jeder Schweizer Bauer seine Milchkuh mit einer Glocke. Einerseits macht er das aus rein praktischen Gründen. Türmt sie, kann sie mit Hilfe der bimmelnden Glocke geortet werden. Gleichzeitig kommt es aber auch einem schmücken gleich. Der Bauer staffiert seine Kuh aus, die Glocke hängt an einem farbenfrohen Band, es ist eine Art Ehrerbietung, er baut eine Beziehung zu ihr auf, schliesslich nährt sie ihn und sichert das Auskommen seiner Familie. In Puerto Rico oder Argentinien sind Kühe «Vieh», sie werden gemästet, sind von Anfang an für den Verzehr gedacht, sehr nüchtern, sehr prosaisch. Ihnen eine Glocke anzulegen würde den Bauern dort niemals einfallen. Der Schweizer «hebed Sorg», zu dem, was ihm anvertraut wurde. Das zeigt sich auch an unserem Umgang mit dem Dreck, den wir hinterlassen: Wir sind Weltmeister in der Abfalltrennung, auch das kleinste Papierfetzchen tragen wir solange mit uns herum, bis wir einen Abfalleimer dafür erspäht haben. Selbst im Ausland, wo meistens lockere Abfallsitten herrschen, widerstrebt uns «littering» von ganz, ganz tief innen her.

Ich weiss nicht, ob ich die Schweiz liebe. Aber ich liebe die Schweiz dafür, dass ich als Frau mitten in der Nacht durch die Stadt gehen kann und mich absolut sicher fühle. In der Schweiz herrscht Frieden, so gross, dass man ein neues Wort dafür erfinden müsste. Die Schweiz hat sich in ihrer Verfassung zur Neutralität verpflichtet und hat eine lange humanitäre Tradition. Swisscoy und andere Friedenstruppen leisten wertvolle Arbeit zur Sicherung des Friedens in kriegsgeschüttelten Regionen. Der Frieden ist der Schweiz viel Wert. Doch hatte die Schweiz jemals eine andere Wahl? Geografie bedeutet gleichzeitig Schicksal, und im Falle der Eidgenossenschaft heisst das: Durch ihre geografische Lage als kleines Alpennest, umgeben von Ländern so viel grösseren Ausmasses, fand sie sich fast zwangsläufig immer irgendeiner Bedrohungslage ausgesetzt. Kooperationswille wird unter diesen Bedingungen zum puren Überlebensinstinkt. Die Schweiz möchte es gerne allen Recht machen, ihr fehlt den Mut für den klaren Schnitt und die unpopulären Entscheide. Die Schweiz hat etwas Kleinherziges, Feiges. Sie ist die Katze Aug in Aug mit der Würgeschlange – als einziges Tier bewegt sich die Katze auf so leisen Sohlen, dass sie von der Schwarzen Mamba unentdeckt bleibt. Um nicht vom grossen Feind entdeckt und kalt gestellt werden, veranstaltet die Schweiz keinen unnötigen Lärm. Sie kuscht, schlängelt sich durch.

Die schweren Anschuldigungen aus dem Ausland der jüngsten Zeit haben der Schweiz arg zugesetzt. Vorwürfe stehen im Raum: Der Schweiz wird angelastet, dass sie sich zur Sicherung ihres Wohlstands unlauteren Methoden bedient, Vermögen von Steuerflüchtlingen hortet und die Reichtümer von Schurken auf Nummernkonti lagert, was ihre Machterhaltung überhaupt erst ermöglicht. Die Schweiz muss sich wandeln – doch die Schweiz hat ihren ganz eigenen Zugang zum Wandel. Sicherheitsdenken hat hier hohen Stellenwert, das auf Konsens ausgerichtete, politische System verhindert plötzliche Umstürze, die Schweiz hat etwas ausgesprochen Bewahrende an sich. Das Gotthardmassiv steht symbolisch für dieses Unverwüstliche an der Schweiz - aber gleichzeitig auch für das Starre, Statische.

Wie so ganz anders verhalten sich Einwanderer. Menschen aus Ländern des Südens kommen hierher und ziehen aus dem Nichts einen Gemüsehandel, eine Frittenbude oder ein florierendes Baugeschäft auf. Ohne Managerkurs, ohne Businessplan, aber mit einer Extra-Portion Feuer, Willenskraft und Tüchtigkeit. Tüchtig sind wir Schweizer auch, aber es fehlt uns an der nötigen Leichtigkeit und der richtigen Einstellung in Bezug auf das Scheitern. Ein Plan scheitert in seiner Umsetzung? Schwamm drüber und her mit einem neuen Plan! Der eben verstorbene Swatch-Gründer Nicolas Hayek stand für diese in der Schweiz so rar gesäte Tatkraft und Entschlossenheit. Das hat ihn zu einem erfolgreichen Unternehmer gemacht. Und zu einer Persönlichkeit. Bezeichnend ist, dass auch Hayek einst aus dem Libanon eingewandert ist. Einfach mal loszulegen ist ein ausgesprochen unschweizerisches Verhalten. Hierzulande werden Risiken abgewägt, Zeitpläne erstellt, Umsatzprognosen gemacht. Wir sind ein gehemmtes Volk, von tief innen her constipated.

Dafür sind wir gute Denker. Bildung hat hierzulande einen hohen Stellenwert, in punkto Chancengleichheit steht die Schweiz weltweit an erster Stelle. Das hiesige Schulsystem erlaubt auch Kindern aus der Arbeiterklasse eine Karriere als Arzt oder Forscherin. Die Freiheiten, die dem Einzelnen in der Schweiz gewährt werden, sind einzigartig. Doch leider verhindert ein gewisses geistiges Klima, das wir sie nutzen könnten. Es ist hierzulande nicht besonders gern gesehen, wenn jemand nach den Sternen greift und seine eigenen Ideen umsetzt. Jemand, der die Komfortzone verlässt und sich zu neuen Ufern aufmacht, wird gerne als Nestbeschmutzer angesehen. Gerade junge Menschen erleben oftmals erst im Ausland, wie Leute ihre Ideen verwirklichen, wie viel Spass das macht und wie selbstverständlich es ist. Ein solcher Impuls aus der Fremde kann für die persönliche Entwicklung und für den weiteren Verlauf der Berufslaufbahn absolut wegweisend sein.

Es ist deshalb wohl kein Zufall, dass viele Schweizer im Ausland beruflich Erfolg haben. Im Ausland wird es plötzlich zur wohltuenden Selbstverständlichkeit, in grösseren Dimensionen zu denken. Etwas, wofür man sich in der Enge der Schweiz immer irgendwie rechtfertigen musste. Zudem bringen Schweizerinnen und Schweizer Qualitäten mit, die in der Geschäftswelt gefragt sind und wiederum für sie selbstverständlich sind: Korrektheit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Etwas überspitzt formuliert könnte man also sagen: «Wenn man nicht hier geboren ist oder nicht dauernd hier gelebt hat, ist die Schweiz das perfekte Land.» Doch schliesslich hat jeder Ort das Potential, etwas Gutes hervorzubringen. Auch auf ein bisschen Staub können Kartoffeln wachsen.

Eduschka - 14. Jul, 14:42

Manche Orte möchte man besuchen allein ihres klingenden Namens wegen: Ljubljana, Bilbao, Mombasa. Der Klang solcher Ortsnamen kommt einem Versprechen gleich, sie sind nichts als pure Verheissung. Beim Wohlklang solcher Namen gibt man sich freiwillig der Illusion hin, dass man nur hinzufahren braucht und alles wird anders sein. Auf alle Fälle wird etwas geschehen. Etwas Überraschendes. Etwas Verrücktes, noch nie da gewesenes. Eine Geschichte, die sich in Bilbao oder Mombasa zuträgt, hat als Schauplatz einfach so viel mehr Potential. Namen haben ihr Schicksal. Davon bin ich überzeugt.

Nehmen wir für einen Augenblick an, nur wir selbst wären die Regisseure unserer eigenen Geschichte. Eine Geschichte, die es aufzuführen gälte auf der Bühne des Lebens. Manche sind um das Catering besorgt, möchten den Flyer für die Aufführung selber gestalten, am Liebsten würden sie auch gleich noch die Bühne eigenhändig zusammennageln und den roten Samtvorhang nähen. Andere wiederum fühlen sich wohl im Hintergrund, sollen die anderen doch im Mittelpunkt stehen, sie sind lieber Statisten, Beobachter.

Und dann gibt es noch die dritte Sorte Menschen: Menschen, die eine Statistenrolle einnehmen, aber eigentlich vom Rampenlicht träumen. Sie träumen von Ljubljana, Bilbao oder Mombasa. Aber hinfahren, hinfahren würden sie nie. Zu gross wäre die Gefahr, dass sich ihre Träume doch noch verwirklichen könnten. Lieber lachen sie laut und hämisch über jene Menschen, die nach Mombasa aufbrechen und sich damit dem Risiko zu scheitern aussetzen. «Mombasa einfach» ist ein Freiflugticket. Aber Flugangst, Flugangst darf man keine haben.

Eduschka - 13. Jul, 12:50

Randolph war stets gerne gereist. Er empfand es als belebend, und mit einem riesigen Schatz an Farben, Geschichten und Gerüchten kehrte er jeweils nach Hause zurück. Kaum hatte er seinen Koffer im Flur abgestellt, nahm er im Kopf bereits die Planung für seine nächste Reise in Angriff. «Wenn das Reisen doch nur zu meinem Beruf machen könnte!», hatte er mehr als nur einmal geseufzt. Seine Eltern hingegen schüttelten den Kopf über ihren herumvagabundierenden Sohn, sie fürchteten um Randolphs guten Ruf, sein «streunern», wie sie es nannten, konnte kein gutes Ende nehmen. Eines Tages packte Randolph ein paar Wechselklamotten in einen brauen Lederkoffer, schloss die Tür hinter sich und bestieg den nächsten Zug nach Triest. Randolph war entschlossen, seinen Traum zu leben, er wollte Erfahrungen machen, die Welt sehen, er wollte alles Neue und Fremdartige mit offenen Armen Willkommen heissen, ja er wollte LEBEN!

Die erste Ernüchterung nach seiner Ankunft in Triest liess nicht lange auf sich warten. Fremde Zungen redeten auf ihn ein, von denen er kein Wort verstand, es war backofenglutheiss und die Gassen stanken zum Himmel. Und erst der Hafen! Der Hafen von Triest war ein Hort von Frivolitäten und Exzessen. Randolph, eben erst der Provinz entkommen, schaute ungläubig dem wilden Treiben am Hafen zu. Waren wurden ein- und ausgeladen, exotische Tiere wie Papageien oder Schlangen standen auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf, bärtige Matrosen versoffen ihre Heuer in nur einem Abend, Huren bezirzten die willigen Rückkehrer, die mit müden Augen und schwankenden Schrittes durch die Hafengässchen wankten. Die Matrosen schienen ein Volk von Gefallenen zu sein, und Randolph befand sich mitten unter ihnen. Klamm wurde ihm ums Herz. Sein Vater hätte ihn geradewegs enterbt, hätte er ihn unter dieser Meute gewusst. Randolph konnte sich gerade noch ein kleines, schäbiges Zimmerchen in einer heruntergekommenen Pension leisten. Durch das kleine Fenster hatte er Blick auf den Golf von Triest und den grenzenlosen Horizont. Heimweh packte ihn, Heimweh nach dem Vertrauten und dem Gefühl, die Kontrolle über sich und sein Leben zu haben. In den Kleidern legte er sich aufs Bett und schlief sofort ein, der Schlaf forderte sein Recht, trotz des Kummers in seinem Herzen. Seine Situation verbesserte sich erst, als er ein paar Tage darauf Heinrich kennen lernte. Heinrich war Deutscher und ging schon seit zwanzig Jahren auf See. Er war ein richtiger Seebär und sah auch dementsprechend aus. Heinrich lehrte Randolph alles, was man über das Matrosenleben wissen musste.

Eduschka - 29. Jun, 11:12

Randolph sass in seinem Korbstuhl im Garten, er hatte sich einen Sarong um die Hüften geschlungen. Oben trug er ein marineblaues Hemd. Er liess den Blick über sein Anwesen streifen, aus der Ferne drangen Tierlaute an sein Ohr. Zufrieden lächelnd schenkte er sich Whiskey nach, leise klirrten die Eiswürfel im Glas. Ja, er hatte sich wirklich etwas aufgebaut mit dieser Farm. Und nun sollte ihm alles genommen werden. Morgen würden die Bulldozer auffahren.

«Randolph?» Eine asiatische Schönheit trat aus dem Haus, in ein Seidenkleid gehüllt, die langen dunklen Haare trug sie offen. Sie trat näher zu ihm heran, einige Haarsträhnen berührten leicht seine Schultern. «Was machst du hier draussen, so ganz alleine?» Randolph seufzte. «Ich weiss nicht. Ich sinniere.» Er dachte an all die rauschenden Feste, die er gemeinsam mit Freunden in diesem Garten gefeiert hatte. Randolph hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, alle paar Monate eine Handvoll Freunde einzuladen. Hier draussen im Busch hatten seine Cocktail-Partys längst einen festen Platz im sozialen Leben der paar Menschen, die sich diesen verlassenen Landstrich für ihr Leben ausgesucht hatten. «Ein soziales Grossereignis», murmelte er vor sich hin. Und plötzlich standen ihm Tränen in den Augen.

Elaine schien die Geduld zu verlieren. «Komm zurück ins Bett», schnurrte sie. Seit Randolph sich die junge Philipinin ins Haus geholt hatte, war einiges in seinem Leben in Schieflage geraten. Nachdem seine Frau von seiner Liebschaft Wind bekommen hatte, hatte sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihm den Ehebruch zum Verhängnis zu machen. Dabei lebten er und seine Frau schon lange getrennt. Doch im rückständigen Tansania waren die Gesetze anders, seine Frau zog vor Gericht und gewann. Randolph musste ihr das Anwesen als Schadenersatz überlassen, so entschied es das Gericht, plus eine Summe Bargeld in erheblicher Höhe als Abfindung.

Morgen würde Randoph nicht nur plötzlich ein mittelloser, fünfzigjähriger Weisser sein, sondern schlagartig auch seines sozialen Status beraubt. Denn was war ein Farmbesitzer ohne seine Farm? Behäbig stemmte er sich aus dem Sessel, sein fülliger Leib schränkte ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein. Barfuss schritt er über den gepflegten englischen Rasen, der in der Abenddämmerung glitzerte. Die Grashalme kitzelten ihn an den Fusssohlen. Bald würde es ganz dunkel sein. Sein Haus stand auf einer Anhöhe, rund herum war das Gelände abfallend. Bloss ein Zaun trennte ihn von den wilden Schakalen, die ihn nachts mit ihrem Geheule beinahe um den Verstand brachten. Randolph drehte sich kurz um, um sich zu vergewissern, dass Elaine zurück ins Haus gegangen war. Viel Zeit hatte er nicht. Er musste handeln. Und zwar jetzt.

Eduschka - 21. Jun, 16:03

In der Gepäckhalle hatte ich letzte Woche eine rührende Begegnung mit einem älteren Herrrn. Noch tagelang hat mich die Erinnerung an ihn begleitet. Er mühte sich gerade in der Zollhalle mit einem sperrigen Gepäckstück ab, als ich zu ihm hineilte und ihm dabei half, seinen schweren Reisekoffer auf eines der Gepäckwägelchen zu hieven. Noch etwas ausser Atem, aber sichtlich gerührt, begann er zu erzählen: Als Gastarbeiter jung von Italien in die Schweiz gekommen, sei er vierzig Jahre lang für jene Firma tätig gewesen, die bis heute die Gepäcktrolleys für Flughäfen und Bahnhöfe entwickelt und produziert. Plötzlich bekamen die schwer steuerbaren Ungetüme, die die wuchtigen Gepäckwagen in meinen Augen bisher gewesen waren, ein ganz anderes Gesicht. Sein liebevoller Blick hauchte ihnen Leben ein. Ich stellte mir vor, wie er in einer grossen, schlecht beleuchteten Fabrikhalle in einem tintenblauen Arbeiter-Overall tagein, tagaus, Metallteile ausgestanzt und zusammengeschweisst hat. In der Pause schob er sich die Schweisserbrille auf die Stirn und wickelte das Fleischkäse-Sandwich aus der Alufolie, das seine Frau morgens liebevoll für ihn vorbereitet hatte, oder er genehmigte sich ein Rad eines aus Italien mitgebrachten, selbstgeräucherten Salamis. Vielleicht wechselte er auch ein paar scherzende Worte mit dem Arbeitskollegen aus dem Heimatland oder inhalierte rasch eine rote Marlboro, nur um sich dann wieder seiner Arbeit zuzuwenden. Acht Stunden täglich, sechs Tage die Woche. Labour of love.

Heute verwenden junge Menschen sehr viel Energie darauf, herauszufinden, welcher Arbeit sie ihr Leben widmen möchten. Und das nicht ohne Grund. Wir identifizieren uns mit unserer Arbeit wie mit nichts Vergleichbarem. Indem wir arbeiten, hören wir auf zu WERDEN und fangen an zu SEIN. Arbeit ist weit mehr als blosses Geldverdienen. Arbeit schenkt uns Identifikation. Dabei spielt es keine Rolle, ob man als Arzt Menschenleben rettet, in der Strassenbahn Fahrkarten kontrolliert oder von Haus zu Haus geht und Staubsauger verkauft. Wichtig ist, dass unsere Arbeit etwas mit uns zu tun hat, dass sie einen Resonanzboden bildet. Im besten Falle schafft Arbeit einen Raum, in dem wir uns entfalten können.

Mein alter Mann wird die Gepäckwagen nie mehr nüchtern als das betrachten können, was sie eigentlich sind: metallene Gefährte auf Rollen. Die Beziehung, die wir zu unserer Arbeit eingehen, verändert unseren Blickwinkel auf die Welt für immer. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, womit wir uns beschäftigen möchten. Mein Gastarbeiter hatte diese Freiheit kaum. Es war purer Zufall, dass er ausgerechnet in der Metallindustrie und darin in der Produktion von Gepäcktrolleys tätig war. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Gepäcktrolleys zu «seinen» zu machen und vierzig seiner kostbaren Jahre in diese eine Sache zu investieren. Ein guter Arbeiter vereint Tugenden wie Pflichtgefühl, Treue und Disziplin auf sich. Im Austausch gegen Lohn stellt er seiner Firma weit mehr als nur seine Arbeitskraft und sein Know-How zur Verfügung. Er gibt ihr auch etwas, das sich nicht mit Vorschriften einfordern lässt: Ein Stück seiner eigenen Menschlichkeit.

Diese Vereinnahmung durch Arbeit kann im schlechtesten Fall soweit führen, dass Menschen im Hamsterrad der Lohnarbeit abstumpfen. Die Begründer der «New Work»-Bewegung des amerikanischen Sozialphilosophen Frithjof Bergmann will Menschen dazu inspirieren, der Frage nachzugehen, welche Arbeit sie wirklich wirklich tun möchten. Bergmann spricht in seinem Grundlagenwerk «Neue Arbeit, neue Kultur» davon, dass eine Arbeit ein unglaublicher «Zug» entwickeln kann. Arbeit, welche die Menschen fasziniere und mitreisse, Arbeit, die sie liebten und der sie sich hingeben könnten, entfessle mehr Kräfte in den Menschen, als sie zu besitzen glaubten. Bergmann: «Wir werden Teil einer grösseren Situation, und diese Situation bringt unerkannte Energien in uns zum Vorschein.» (Bergmann, S.14). Arbeit sollte uns so viel Spass machen, dass wir ihr restlos verfallen können. Von der Leidenschaft, die die Arbeit in einem entfesseln kann, schreibt auch der Philosoph Peter Bieri: «Nichts schafft so intensive Gegenwart wie eine Leidenschaft. Leidenschaft – das ist eine Organisation der inneren Zeit, welche diese Zeit in besonderer Zeit zu meiner Zeit macht. Sie schafft, könnte man sagen, angeeignete Zeit.» (Bieri, S. 426)

Letztendlich geht es also darum, dass jemand lebt und nicht gelebt wird. Das soll auch der Gesellschaft als Gesamtes einen Nutzen bringen. Die «New Work»-Bewegung hat die Vision eine Gesellschaft, in der die Menschen zu einem Drittel ihrer Zeit einer regelmässigen Erwerbsarbeit nachgehen, zu einem Drittel Selbstversorger sind und zu einem Drittel das tun, was sie wirklich wirklich wollen. Die Menschen sollten so erfüllter und mit mehr Vitalität und Freude durchs Leben gehen und sich dadurch stärker, fröhlicher und lebensvoller fühlen. Letztendlich geht es um nichts Geringeres als darum, sich selbst und damit die ganze Gesellschaft als lebensfähiger und zufriedener zu erleben. Selbst- und nicht fremdbestimmt zu sein. Denn: Wer Respekt hat für seine Arbeit, hat auch Respekt für sich selbst.

Auch nachdem ihr Erschaffer gegangen ist, stehen die Gepäckwagen noch da, aufgereiht wie diensteifrige Soldaten, und warten auf ihre Pflichterfüllung. Sie sind aus robustem Metall gefertigt, viel robuster als Einkaufwagen in Supermärkten, und strahlen den Nimbus der Unzerstörbarkeit aus. Der alte Mann ist mit gutem Recht stolz auf eine Fabrikation, die ihren Zweck noch heute erfüllt. Offenbar hat man bisher noch keinen Grund gesehen, die Gepäckwagen durch zeitgemässere Modelle zu ersetzen. Wer weiss, wie viele Abermillionen Reisende bereits Berge von Gepäck auf ihnen transportiert haben, und dennoch existieren sie einfach weiter. Das, was der Mann mit seinen eigenen Händen erschaffen hat, erfüllt heute noch seinen Zweck, obwohl er selbst längst aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden ist. Es scheint, als hätte er der Nachwelt etwas hinterlassen, das Bestand hat für die Ewigkeit. Ich frage mich, ob in uns allen die heimliche Sehnsucht verborgen liegt, der Welt etwas zu hinterlassen, das über unseren Tod hinausführt. Etwas, das wirklich von uns kommt. Das einzige, das wir tun müssen, ist dem enormen Potential von guter Arbeit zu vertrauen. Arbeit, der man sein ganzes Leben widmen kann, die einem belebt und von innen her erneuert. Das wird weite Kreise ziehen. Weiter, als wir heute jemals denken könnten.

Quellen:

Bergmann Frithjof: Neue Arbeit, neue Kultur

Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. Hanser

Eduschka - 8. Jun, 16:34